寻找长城外的烽火台

2012年12月22日

从延庆县的旧县镇烧窑峪村向西北的山上前行。路不算险,灌木丛中,隐约能看出人走过的痕迹,这也许是当地人上山采药,为谋生而踏出的路。树木繁多并不粗壮,都是次生林。远远看到了山峰上的一座石堆,同行的村里李书记说:那就是长城。

这里已是山顶,群峰环绕,统称太安山。我们紧走几步,来到近前。石堆为不规则的碎石,自然垂滑下来,很圆。人为堆放,不会那么圆滑,是自然坍塌。相隔几十米是另一座山峰,在两峰间的灌木丛中,隐约看到了一溜碎石堆,不足一米,弯曲盘向那座山峰。这就是长城?

此处山峰险峻,查阅《嘉靖隆庆志•烽燧》:“境内南北山峪隘口可通人马处悉用砖石砌塞,山峰嵯峨可以瞭望者各置烟墩。”石堆就是烟墩了。烟墩俗称烟墩儿、墩台,或通常所说烽火台,用于点燃烟火,传递信息。烽火台建得更早,长城出现后,沿线的烽火台便与长城结为一体,成为长城防御体系的重要组成部分,有的就建在长城上。延庆有很多烽火台,志书中载:东洪站墩、石盘墩、佛峪东墩、石岩寺墩等多处,其中张山营墩现在还用做镇名。这道残石是墙,联结着两座山峰,阻塞着仅可通人马的隘口。

很早就有烽火台的记述,烽火台有很深的文化积累,如何使用,凝结了历代的智慧。宋代《武经总要》上说:凡寇贼入境,马步兵五十人以上,不满五百人,放烽一炬。若余寇贼五百人以上,不满三千人,亦放两炬。若余贼寇三千骑以上,亦放三炬。若余寇贼一万人以上,亦放四炬。明代举烽办法更为简明,且鸣炮,再用声音示警:即敌人来百人以上一烽一炮;五百人以上二烽二炮;千人以上三烽三炮;五千人以上四烽四炮;万人以上五烽五炮。这种信息方式在当时准确有效,延庆一带“若有警举炮火顷刻可以达居庸”,守关部队能在第一时间部署防卫或进攻。

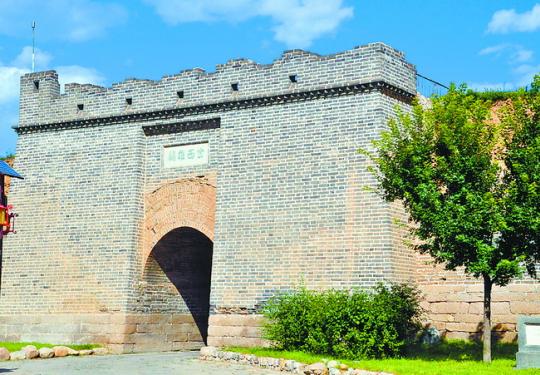

那时不仅有烟墩通信,附近还建有屯堡守卫,以前“本州境内军民杂处屯营星散其周以垣墉而为堡者仅数处。”而嘉靖十六年(1537)之后,《嘉靖隆庆志》载:“乃督令军民各于所居之处筑堡以防御之共百三十余处。”130多座屯堡中,包括东红寺屯堡、泥河屯堡、榆林屯堡、张山营屯堡、玉皇庙屯堡等。《明史•地理志》中也载,延庆州天顺年间置四海冶堡,嘉靖年间置靖胡堡、黑汉岭堡、周四沟堡,万历年间置刘斌堡等。现在多用为地名。

站在石堆旁,遥想当年。这里是兵家必争之地。成吉思汗大举进犯金国,曾战于怀来、缙山,大败金军十万。蒙金边堡寨战后不久,金至宁元年(1213),再度南下攻金,成吉思汗一路克宣德府、拔德兴府,至怀来、缙山,乘胜直抵居庸北口。这条进军线路就是现今的宣化、涿鹿、怀来、延庆、八达岭。要颠覆一个王朝,多要在此用兵打仗,夺居庸关入京。

处在战争前沿,古人做过形象比喻,京城是堂室,居庸关是门户,这一带就是藩篱。藩篱密实,堂室才能安稳。翻开延庆县版图,就能得知,为何这一带叫营堡屯所的村镇那么多。只有随时准备应对战争的人民才能知道,什么是狼烟四起,烽火连天有多么可怕。这就是为何要在此地设立永宁卫,提升防御级别的原因,也就理解了长城之外,为何还修筑那么多的军事防御通讯设施。

看着山下村镇,反想,山下也一定能看到此处,古人在此建墩台,也是精心所选,一旦点燃烽燧,这一带兵民能在第一时间看到,不禁叹服。(高文瑞 朱凤琴)