北京皇城西南角之谜

2012年02月22日

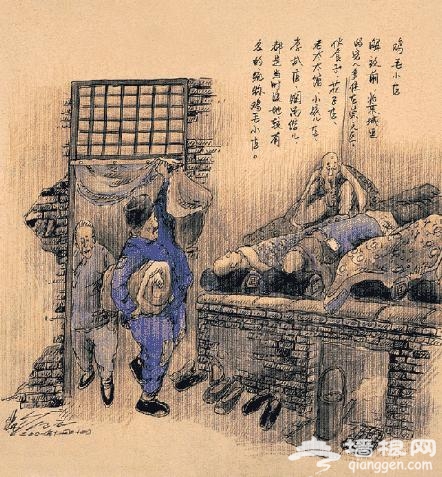

街的东面,是一条残败的墙垣,墙上开着稀稀落落的墙垣式街门,看不到北京胡同里,那种触目皆是的别致的四合院门楼。如果你细心去寻,不难在墙根处发现几块古老的城砖,这里也曾是皇城墙的遗址。顺墙南行,到了灵境胡同,皇城的墙本应继续往南,却在这里拐了弯,直奔西而去,一直伸到中南海的里面,然后再向南折。灵境胡同东口往南,很长一段的皇城墙都隐在中南海围墙的里面。皇城在这里缺失了一角。

■皇城缺角之谜

皇城缺角的原因,历来就有不同的说法,始终是个未解之谜。

有的说,这是依了《周易》八卦“天塌西北,地陷东南”之理,皇城的西南缺一角方能避邪。我搞不懂《周易》,不敢妄言,我只知道,北京的四合院建筑倒是都要严格遵循八卦之理,门开在什么方位,都是有一定说法,几百年来就这么沿袭,几乎没有特例。建皇城那么大动静,把方士请来占上一卦,再用八卦的理论推断一番,在那个方术盛行的明代,让皇城的西南缺一角,也就没什么新鲜了。

也有的说,明代的皇城是在元代的基础上向南扩建的,元代,西南角有一座大慈恩寺,明代扩建皇城时,就有意将寺院闪了出来,皇城因此在西南缺了一角,看来,此说也有道理。

更有人考证说,元代以前,北京的西南有一条金水河,这条河从西直门,经赵登禹路,到太平桥,辟才胡同后,穿过甘石桥分成两路,一条由东斜街流到西皇城根向北,从平安大街东折流至北海,一条沿灵境胡同向东注入中海,所以,皇城在这里缺了一角。这种说法,给人的印象是河水阻断了明皇城向南扩建,造成了皇城在这里缺角。

对此说,我颇存疑义,缺了一角,就可以解决墙跨河而过的问题吗?我不能进中南海实地考察,不敢说伸入中南海之后的皇城又是如何折而向南的,我想,总不会在这里开一豁口吧?

元代的金水河是一条经过改造的河,流经到皇城脚下,便被分成两股,形成绕经元代皇城西北和西南的护城河。

而明代则不同,我从目前能查到的明朝万历———崇祯年间(1573-1644年)的北京的地图来看,金水河在明朝又被改道,改道为从赵登禹路向南,经太平桥大街再向南,注入宣武门外大街的护城河中,改造的时间很可能是与扩建皇城的时间同步,因为明朝的皇城,护城河已不复存在,金水河流向这里已没意义,而事实,元代的“甘石桥”在明代是叫“干石桥”,金水河在这里早已没水。

皇城缺角的原因就让它是个谜吧!古老的北京正因有无数的待解之谜,方显出历史的厚重与迷人。

■元代的皇太子宫就在皇城的西南角

七百多年,历史的脚步匆匆从皇城的西南角走过,留下很多模糊的印痕,隆福宫的存在又被毁掉,还有多少鲜为人知?

如果你对《马可·波罗行记》中,汗八里皇太子宫的描述还是一团迷雾,那么,我劝你到皇城的西南角实地看看吧。

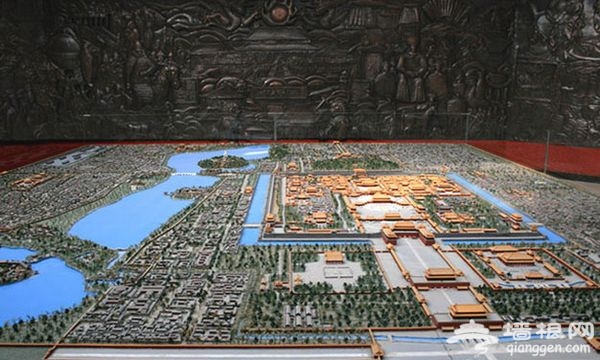

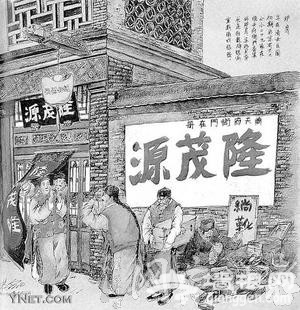

西安门大街以南,灵境胡同以北,西皇城根大街以东,府右街以西,这一块地方,除了府右街是一条宽展的马路外,其余的胡同都很杂乱,低矮的民房,狭窄的胡同,你看过之后也许多少有些失落,眼前的一切使你无论如何也联想不起往日的辉煌。惜薪胡同,光明胡同,图样山胡同,东红门胡同,西红门胡同……元代在规划大都时,没有这些胡同,胡同的形成始于清代。元代这里有辉煌壮丽的宫室。《马可·波罗行记》中记道:“大汗为其将承袭帝位之子建一别宫,形式大小完全与皇宫无异。”说的就是这里,兴建于公元1274年的隆福宫———皇太子宫。

元宫以太液池为中心,东岸建有以大明殿为主体的宫城和御园,西岸建有兴圣宫和隆福宫,琼华岛上建有广寒殿,瀛洲上建有仪天殿,元代的皇宫几乎充塞了皇城。

元宫的规模和气势是前无古人,甚至是远胜于明清的,这也是和蒙古大汗忽必烈手持纯钢弯刀,跨铁骑,横扫欧亚大陆,征服世界的雄心匹配的。

遗憾的是元代的皇宫在北京已经没有什么遗留。